大暑刚过,广东各地博物馆均迎来“接待峰值”。

作为“文化纳凉地”,博物馆正成为全民学习知识、感受历史“暑期课堂”,也是市民游客喜爱的文化空间和旅游目的地。

面对这场“年度大考”,广东多家博物馆纷纷推出丰富多彩的展览、活动和贴心的服务措施,满足广大观众暑期文化休闲需求。

7月25-27日,羊城晚报记者走访各大博物馆,亲历精彩纷呈的文化活动,更窥见当代博物馆在时代浪潮中的深刻转型。

热度持续高涨

“夏商周礼乐文化展里的编钟互动装置很有意思,玩具展让我眼前一亮,没想到还能在博物馆里玩得这么开心。”

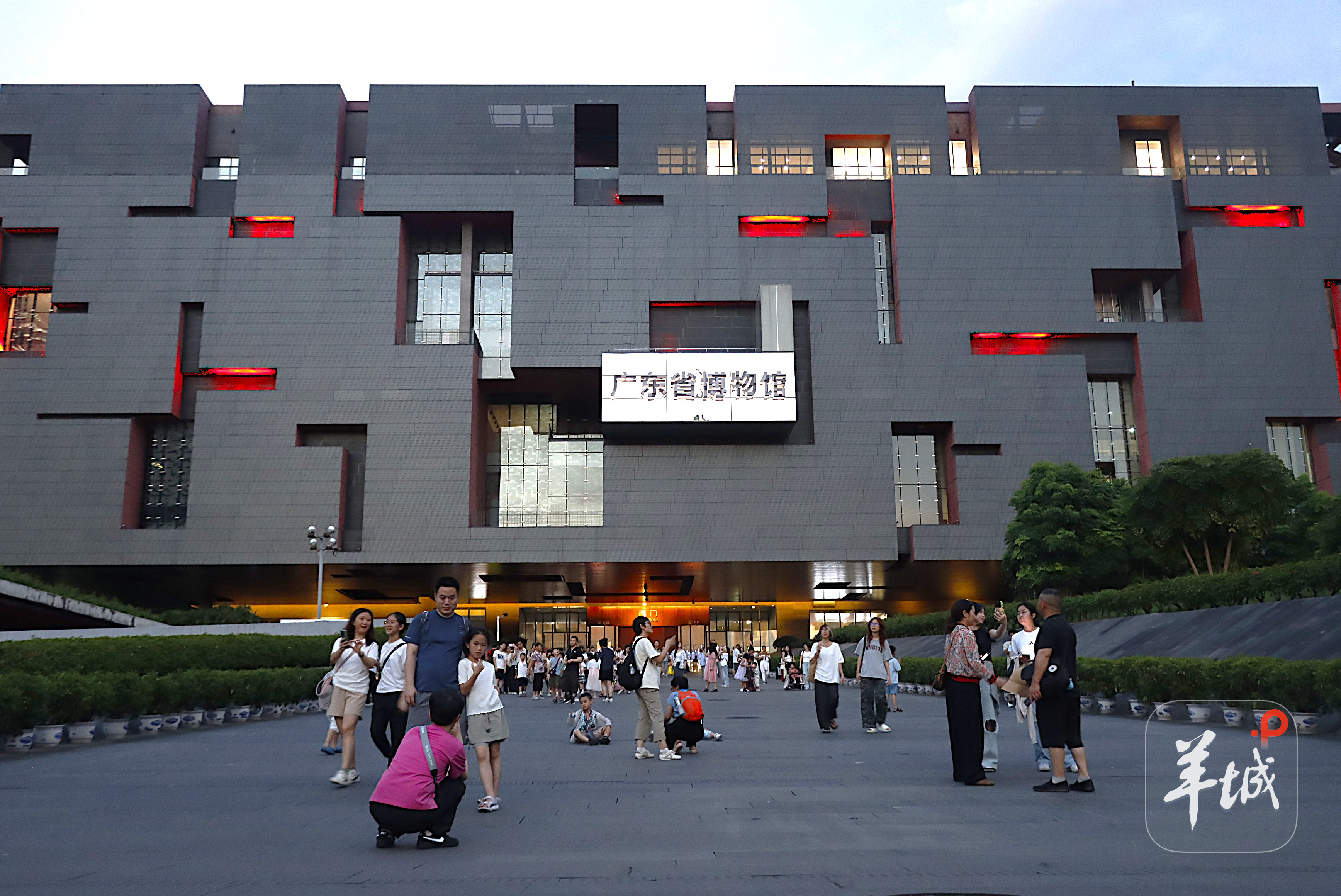

来自广州的高中生小彭是广东省博物馆的忠实馆迷,他向记者分享,每年暑假他都会来广东省博物馆打卡各大展览,他认为今年的暑期展览非常注重优化游客的审美体验和交互感受。

来自浙江温州的林同学在广东省博物馆,感到了文物的另一种魅力。她告诉记者:“相较于通过展出各种‘教科书级国宝’来体现展览价值的博物馆,我觉得广东省博物馆在展览立意上更加创新,更加与众不同。玩具展让我认识到,博物馆在严肃呈现‘大历史’的同时也会努力保留住‘小生活’的声音,这一点让我触动很大。”

在广州艺术博物院西泠印社社藏金石书画精品展现场,涌动的人流超出了记者预期。

在精美的印章展柜前,层层叠叠围了数圈观众,有白发老者细细观察纹理,也有年轻情侣低声讨论着印文的设计。看似小众晦涩的金石篆刻领域,却也吸引着如此多元的观众群体深度沉浸其中,这恰是当下文博热潮的生动注脚。

“文博热”反映了公众对历史文化的浓厚兴趣,也是广东不断推进博物馆建设、取得显著成果的真实写照。

广东省文旅厅博物馆与社会文物处处长颜永树介绍,2025年上半年,广东全省博物馆接待观众4991万人次,举办展览1791个,举办教育活动13731场次。博物馆是连接过去、现在、未来的载体,兼具历史底蕴与现代审美,能够满足社会教育、文化体验、社交分享等多重需求,吸引了不同年龄层、不同类型的观众。

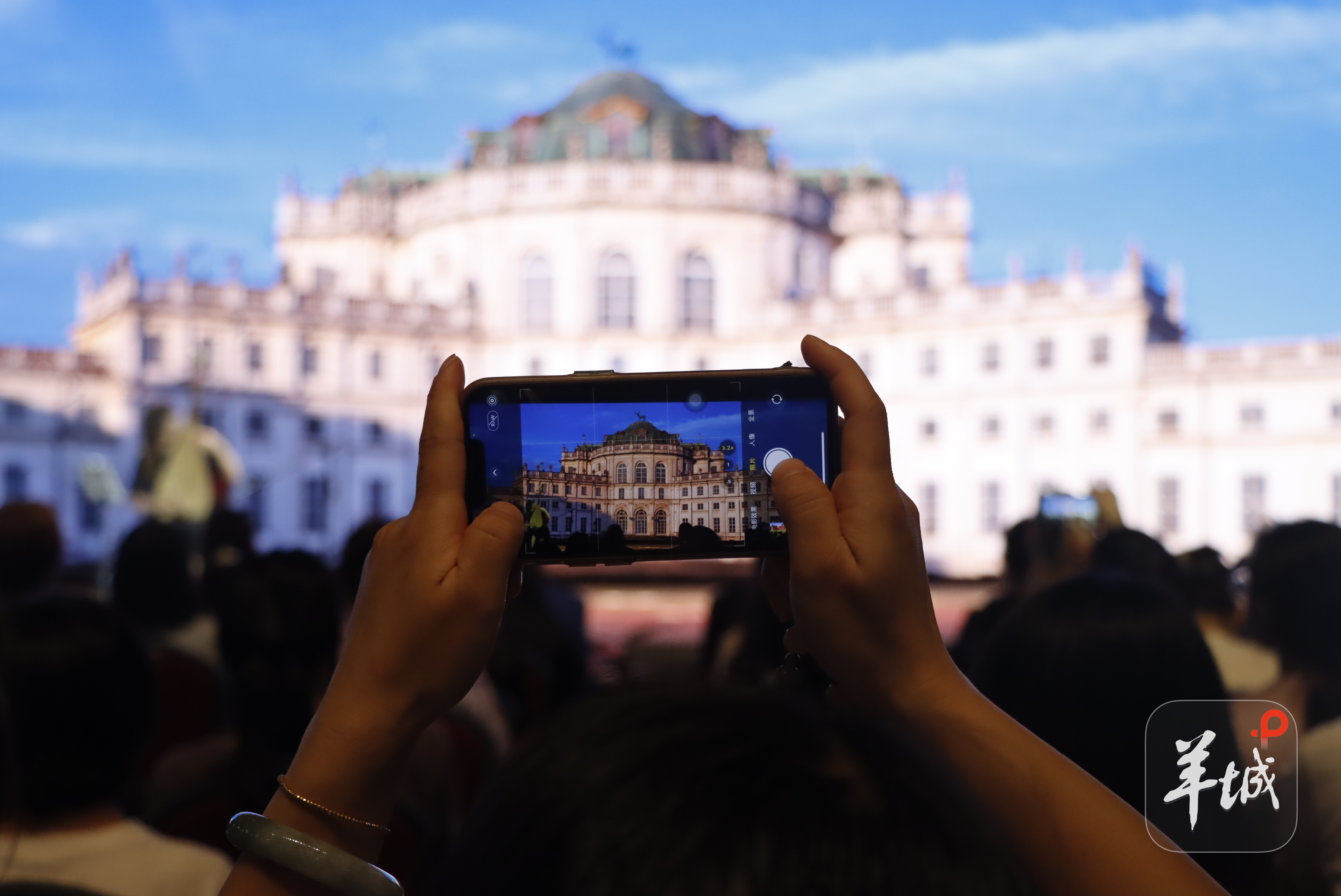

7月26日,深圳南山博物馆推出特展“大成敦煌——敦煌文化艺术大展”,现场火爆。该展览共展出展品共205余件/套,包括数字复原洞窟6个、临摹彩塑4件、壁画临摹品60余幅、珍稀文物真迹80余件套,结合实物与多媒体展示,全方位、深层次呈现敦煌文化的深邃内涵。据悉,该展未展先热——3000张秒杀票、20000张早鸟票一经开售即告罄,开放预约通道自7月21日开启以来,热度持续高涨。

正在南汉二陵博物馆展出的“寻迹羊城”系列原创性考古新发现展,通过广州城墙相关考古发现,讲述广州古城变迁的故事。策展人王斯宇说:“我们希望未来能够继续通过这样的展览梳理,集齐一块块广州城的拼图并讲好它们的故事,指引公众一步步走进并了解一个无限接近完整的广州城。”

身份深刻转型

面对暑期观展热潮,广东各大博物馆调整和延长开放时间,给观众提供更多更好的参观选择。

广东省博物馆每周五延时开放至晚上八点半,其他开放日延时至晚上六点,同步增加预约名额;广州海事博物馆每周五、每周六延时开放至晚上八点;广州艺术博物院工作日开放时间延迟至晚上六点半;深圳博物馆推迟至晚上八点……

当观众越来越多地走进博物馆,他们不再只是“看客”,更是“行家”,正向博物馆提出更高要求。由此,除了延长开放时间,博物馆推出多种活动,满足公众更深层文化共鸣的需求,努力实现从“参观空间”向“体验空间”“社交空间”的拓展。

7月25日晚,第二场“粤博之夜”在《黄河大合唱》的激昂旋律中拉开帷幕。活动以原创情景剧为载体,生动演绎五位南粤革命先烈的动人事迹。“让博物馆之夜专场活动不仅是广州夜经济的闪亮文化名片,也成为外地游客和广州市民深度体验参与的夜间文化生活新生态。”广东省博物馆副馆长凌丽莉说。

7月26日,正在广州艺术博物院热展的“别开生面——许固令的艺术之旅”,联动中国戏剧梅花奖获得者、粤剧名旦吴非凡,为观众带来美术馆里“唱大戏”的奇妙体验;南越王博物院则是将文创带进青春洋溢的漫展现场,打造了一场文博文创与年轻潮流文化跨界的创意盛宴。短短四天,活动精准触达30万人次年轻观众,让千年文物化身“萌物天团”席卷漫展。

“我挖到瓦当啦!”南越王博物院王宫展区内,孩子们脸上洋溢着兴奋,挖到“宝贝”的喊声此起彼伏。这个夏天,南越王博物院在每周末推出南越考古探秘营。孩子们走进模拟考古发掘现场,化身考古学家,参与模拟考古发掘,学习考古勘探、文物清理与保护知识,打破了神秘的考古工作与普通大众之间的专业壁垒。

既有文物展示、趣味活动,更有专业讲座。今年以来,由羊城晚报报业集团主办的“岭南大讲堂”在广东省博物馆定期开展,广邀高咖位文化学者、博物馆馆长为观众带来别开生面的人文科普;广州博物馆则推出“镇海楼文化沙龙”学术品牌活动,搭建起学界与公众学术交流的平台,让学术研究不再“高冷”。

“这场跨越盛夏的文化之约,不仅是场馆运营能力的压力测试,更折射出当代博物馆在时代浪潮中的深刻转型。”

颜永树认为,博物馆正以更开放的姿态重塑身份:从“静水深流”的文化守护者,蜕变为“主动破圈”的公众服务者;以更立体的场景拓展边界:从“展柜陈列”的单一空间,进化为“沉浸共生”的文化体验场域。

统筹 | 记者 朱绍杰

文、图、视频 | 记者 何文涛 梁善茵 实习生 詹雯莉 刘思琪

民信配资-在线炒股配资服务网-配资选股-股票炒股配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。